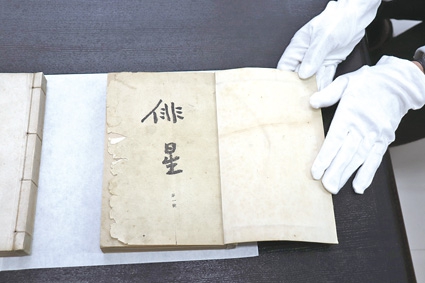

「俳星」創刊号見つかる 能代発祥、明治33年発行

能代図書館で見つかった「俳星」の創刊号

明治、大正、昭和、平成と能代市を拠点に発行され全国有数の歴史を誇る俳誌「俳星」。現存はしないとされていた創刊の1号から3号が、市立能代図書館の書庫で見つかった。昨秋、寄贈資料を確認したところ、その一つに12号ずつをまとめた一~七巻の「俳星」などが納められていた。関係者は驚きとともに貴重な書籍の発見を喜び、能代発祥の文化の継承に思いを新たにしている。

同図書館の書庫には各所から届いた書籍や資料があるが、整理できていないものも多いという。図書館の大友立館長と、元県立図書館館長で能代図書館アドバイザーの小野靖子さんによると、昨年10月に寄贈資料を確認していたら、その中に“幻”の俳星があった。

それらは北海道小樽市で文学資料の収集などに当たる団体「小樽文学舎」から寄贈されたものとみられる。同図書館は平成26年度まで市が運営、27年度から図書館流通センター(本社・東京都)が指定管理者となった。詳しい文書などは残っていないが、26年4月に当時担当の市職員が相手先に送った礼状のデータがパソコンにあったといい、同年3月ごろに届いたようだ。

同文学舎の担当者は当時を振り返り、「どなたからの寄贈かは覚えていないが、俳星がまとまってあり、発行先は能代となっていた。貴重なもので、その土地にあった方がいいと思い図書館に送ったと記憶している」と話している。

小樽から届いた寄贈品には明治33年3月発行の第1号の1冊をはじめ、1年分12号ずつまとめて一巻から七巻までが納められていた。昨年は俳星創刊120年で、その節目の年にこれまでないとされた1~3号の発見となった。

これらの俳星を所有していた人は不明だが、本に挟まれるように1枚の証書があった。大正元年に小樽で小学校教員の講習を受けたことを示すもので、「大塚秀雄」の名前が記されている。昨年、あきた文学資料館(秋田市中通)で特別展「創刊120年『俳星』展」を企画した県立図書館副館長で同資料館担当の京極雅幸さんによると、この人物は、現在の八峰町峰浜水沢出身で俳星の創刊時から投句していた「大塚羽山」という。

京極さん、図書館の大友館長、小野さんは証書があったことで、そのルートから文学舎に届いたと推測もするが、いずれも「断定はできない」とし、解明は困難なようだ。

創刊号をはじめ今回見つかった俳星は、紙が変色してはいるが状態は良く、これまでのコピーでは文字が欠けていた箇所もしっかり解読できる。表紙や付録も含めると30㌻ほどで、発行者の島田悟空(五空)、三種町久米岡の佐々木北涯、正岡子規、石井露月の句が掲載されている。

平成22年から休刊する27年6月発行の1140号まで編集主幹を務めた石田冲秋さん(75)=秋田市=は昨年11月上旬、京極さんと一緒に能代図書館を訪れ、現物を目にした。「能代では火事で焼けており、残っているものはないと思っていたのでうれしいし、手に取ってみてありがたかった。まさに能代の宝、秋田の文芸史の宝、さらに言えば日本の俳句界の宝であり、大切にしていってほしい」と感慨を語った。

また、京極さんは「公共図書館がこれを持ったことに価値がある」と意義を強調しながら、「創刊号、2号と多くの日本派の人たちの俳句が掲載されている。創刊から明治期の13年間で118冊と、日付が飛んでおり必ずしも毎月発行されていない。五空や北涯が政治や労働運動に関わっていったためなのか」と、当時の背景にも思いを巡らせる。

大友館長は、これらの俳星を酸化しないよう処理したり、デジタルデータ化したりし、貴重な文学資料として後世に残していく考えだ。

関連記事

市長賞に花園自治会、春の花壇コンクール、特別賞や最優秀賞決まる【宇部】

宇部市春の花壇コンクールの受賞団体が決まり、最高賞の市長賞には東岐波の国道190号沿いの花壇を彩った花園自治会(伊藤昌洋会長)が輝いた。市、市ガーデンシティ緑化運動推進委員会(会長・篠﨑圭二市...

南高梅が不作 平年の3割弱 梅の着果調査

JAや日高振興局などでつくる「日高果樹技術者協議会」は19日、和歌山県の御坊・日高の4市町で実施した本年産南高梅の着果調査結果を発表した。主産地であるみなべ町と印南町の着果数は、過去10年平均...

苫小牧市ロゴマーク制定記念 22日に切手シート発売

日本郵便北海道支社は22日から、苫小牧市のロゴマーク制定を記念したオリジナルフレーム切手の販売を始める。84円切手10枚から成るシートで1枚は市のロゴマーク、残り9枚はとまチョップが樽前山山頂に登...

龍神様とご縁を結ぶ 善寳寺 「辰歳御縁年記念企画」始まる

鶴岡市下川の龍澤山善寳寺で12年に1度の「辰歳(たつどし)御縁年記念企画」が始まった。本堂で祈祷を受けた後、奥の院・龍王殿を拝観し「龍神様」とご縁を結ぶ。このほか国の重要文化財に指定されている絵画「...